先日倉庫を片付けていたら古びたあられ煎りが出てきた。昭和レトロなものを発見すると、昔にタイムスリップしたような感覚になってしまう。今回は、ひなまつりとあられ煎りの話を昔を懐かしみながらご紹介します。

3月3日にはひなまつりがありました。

はるか昔のことだが、おっさんの子供の頃は、よくひなまつりの頃に臼と杵で餅をついたものだ。

毎年ひなまつりの前になる2月末頃に餅つきをして、50cm位の長さの菱餅を赤、緑、白の3色でついていた。

できたての熱いお餅を枠の付いた板の上で棒を使って転がし平にしておいて、翌日に大きな菱形に切ったり、木製の菱形の型に入れてお供えするお餅を何組も作っていたことがとても懐かしい。さらに、大型の菱餅だけでなく小型の菱餅も作って飾っていた。

今思うと、臼と杵で餅をつくのはとても大変な一大イベントだ。便利になった世の中、ぺったんぺったん、よいしょ〜!よいしょ〜!と餅をつく作業を思い返すと、昔の人と現代人との体力の差を感じてしまう。

さて、ひな祭りが終わっても、まだやることがある。田舎あられ作りだ。

平らに作った普通のお餅と菱餅を高さ20cm位の平台の上で、1cm角位に包丁で刻む。その後ござの上で数日乾燥させてから、長方形の茶箱風のブリキ缶で保存する、かき餅も同時に切っていた。

昔の人にとっては、かき餅は保存食である。

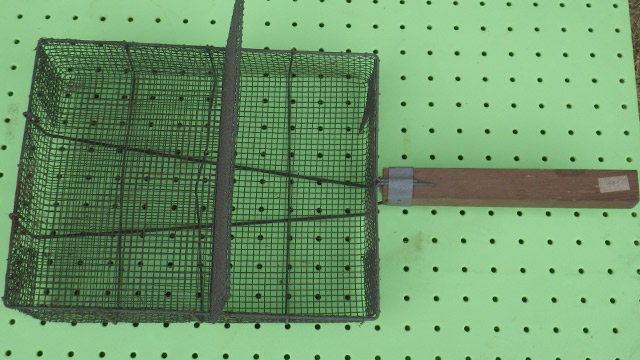

先日、倉庫を片付けていたら、古びたあられ煎りが出てきた。

見つかった「四角い金網製あられ煎り器」は、蓋を開けて中に、あられやかき餅の乾燥した餅を入れてかまどで前後に揺らしながら直火で煎ることで、あられやかき餅が出来上がる。

あられ煎り器といっても、豆や銀杏などを煎る際にも臨機応変に活躍する存在の優れものだ。今なら美味しいコーヒーを飲むためにコーヒー豆を自家焙煎する人がキャンプやバーベキューなどで使う方が多いのかもしれない。

直火にかけると、徐々に乾燥した餅が膨らんでくる。膨張して弾けた頃にボールに取り出し、醤油を振って全体に絡めると出来上がりです。ひなまつり用のお餅は3色で彩りもとても良く、香ばしい香りが漂い、できたてのあられは格別美味しいのです。

あられを煎るだけでなく、油で揚げることもありました。

手作りのおやつ「田舎あられ」「生あられ」「手作りあられ」は美味いものだった。

現代では、紙袋と電子レンジを使って田舎あられが作れるので、興味のある人はググってみてはいかがでしょうか。

倉庫から見つかった「四角い金網製あられ煎り器」だが、インターネットで同じものはないかと検索してみたが、四角型は見当たらず、出てくるのは丸型タイプばかりであった。

|

|

|

|

|

|

もはや昭和は遠くなりにけり、懐かしくもあり、寂しさを覚えるおっさんです。

あぁ、濃いめの醤油が効いた田舎あられが食べたくなってきた。

今日はせんべいでも食べよう。

気がつけば2021年の3月。日々記事をご覧いただいていた皆様に申し訳ないと思いつつ、2年近く更新をさぼっていたおっさんです。長くお待たせしてしまいましたが、またぼちぼちとブログを書いていきますので、末長くよろしくお願いいたします。